Posciò e i mitici pescatori di Maratea (di Sergio de Nicola)

Non è una favola ma un episodio reale quello che accadde a Raffaele Amato, mitico pescatore di Maratea Porto, meglio conosciuto come Posciò, che si vide salvata la vita da una grossa cernia che doveva essere sua preda.

In una cronaca di Pasquale E. Iannini riportata su “Il Popolo di Roma” il 15 maggio 1933, si racconta come Raffaele, inseguendo una grossa cernia, si trovò incastrato tra gli scogli sui fondali della Matrella.L’intuito e la disperazione lo portarono prontamente ad aggrapparsi alla coda del grosso pesce, che, “desideroso” di prendere il largo, lo aiutò a superare l’angustia del luogo e riguadagnare quella libertà di movimenti che gli permise, tutto escoriato, a riportarsi “in superficie”, dove trepidanti per la prolungata immersione, lo attendevano i suoi compagni di pesca.

Tante sono le storie accadute su questo mare, già bagnato dal mito per aver raccolto le spoglie di Palinuro, che ancora oggi raccontano i superstiti pescatori di un tempo.Sono storie che sanno di coraggio forgiato dalla dura lotta per vivere; di forza e di istinto alimentato dalla quotidiana fatica e da uno spirito di osservazione che rendeva i protagonisti profondi conoscitori dei luoghi e delle abitudini delle loro prede.

Sanno di mito anche i loro nomignoli; ‘U Muturi, ‘U Nivuru, Bifareddu, Posciò, Zu Monicu, ‘U Uà Uà: questi nomi esprimono fedelmente le loro caratteristiche fisico caratteriali e le loro riconosciute capacità marinare.Spesso, quando più forte era la burrasca, rischiando la vita, con spirito di goliardia affrontavano le onde: ancora oggi si ricorda la morte, avvenuta in una di queste circostanze, di Saverio Iannini, detto ‘U Cardinali, che intorno al 1935 non riuscì a riguadagnare la riva trovando esausto la morte, dopo ore di nuoto, a poche decine di metri dalla spiaggia del Porto. Più fortunato invece fu Biagio Lemmo, meglio conosciuto come Biasino d’Ignazio, quando riuscì a portare a riva, tra le onde, Mafalda, la sua piccola barca, senza mollare il resistente filaccione al quale aveva abboccato un grossissimo pesce che sin dal largo minacciava di farla capovolgere.

Sono tante le storie di mare che questi vecchi continuano a raccontare con voce distaccata e uguale: le tingono di quel, senso epico di chi le ha vissute da solo spesso con temeraria e intuitiva intelligenza nel confronto impari con una natura viva e mutevole avendo, come testimoni, solo la luna e le stelle che continuano ancora a brillare nei loro occhi.

Sulle loro barche immancabile era il rametto di ulivo benedetto o il santino della Madonna e di San Biagio, testimonianza di una religiosità robusta anche se non pienamente vissuta, pronti ad essere stretti fra le mani ruvide e impregnate di salsedine nei momenti del pericolo o una lucertola a due code, sequestrata con tappi di sughero nella cavità di una canna e una grossa chele di gambero peluso, elementi propiziatori di pesche abbondanti, residuali espressioni di ataviche credulità popolari.Le barche di cui si servivano i nostri pescatori erano di due tipi: la capurotula così chiamata per un prolungamento della carena sulla prua e la lanza (lancia) che ne era priva.

Tutte giungevano da Sorrento dove venivano costruite dalla ditta dei fratelli Aprea; parenti e amici scrutavano l’infinito e l’ansiosa attesa si trasformava in gioia e festa quando, avvistata la nuova imbarcazione, la si vedeva avvicinare sempre di più al lido dopo una navigazione a remi o a vela, mare e vento permettendo, di oltre ventiquattro ore.L’avvènto della ferrovia diradò l’ansia di queste attese: le barche giungevano ora col treno e dalla locale stazione guadagnavano la spiaggia del Porto scorrendo su apposite basi di legno dette falanghe.

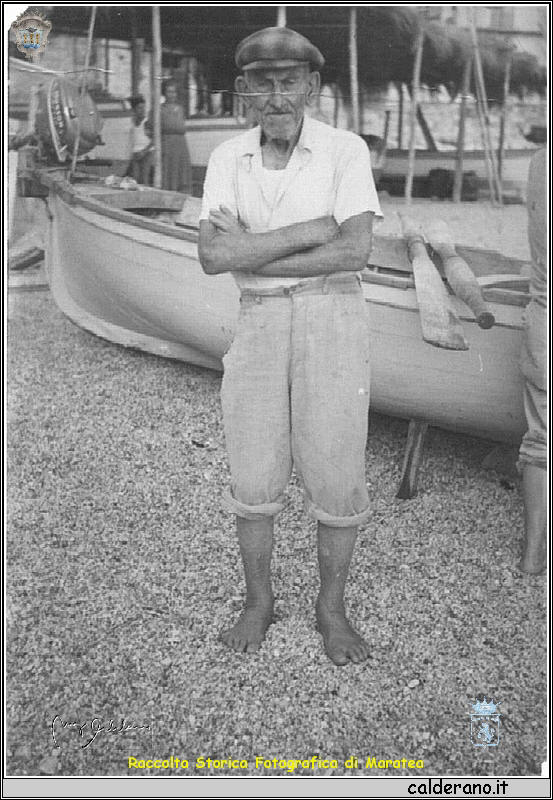

Li ricordo questi pescatori sempre scalzi, a torso nudo e con i pantaloni rimboccati sulle ginocchia, stendere le reti sella sabbia assolata o, col sigaro in bocca, rammentarle sotto una grossa capanna di paglia che riparava dal sole anche le loro barche.Li ammiravo in quel ritmico elegante e articolato remare che leggere faceva scorrere sull’acqua le loro imbarcazioni tra il luccichio della luce del sole che si sfioccava sulla superficie del mare e a sera, con ritualità sempre uguale, accendere con l’acetilene le grosse lampare e con esse squarciare l’oscurità della notte e violare la riservata quiete delle profondità marine.

Il fervore di queste attività non violava, anche durante i mesi estivi, quel silenzio che sovrano regnava sulle spiagge e che permetteva di gustare lo sciabordio del mare sulla sabbia.Era questa una condizione che permetteva la comunione dell’individuo con la natura e che, come dice Tagore fa anche, nel lavoro, cogliere quell’estasi che suscita in ogni senso AMORE e rende l’uomo partecipe e attore dell’infinita grandezza di DIO.

Grazie. Bellissimo contributo. Di Tagore riporto questi versi che bene avrebbero descritto una scena tipica sulla ‘imbranata degli anni Cinquanta.

I bambini s’incontrano con grida e danze

sulla spiaggia di mondi sconfinati,

costruiscono castelli di sabbia e giocano

con conchiglie vuote, con foglie secche intessono barchette e sorridendo le fanno galleggiare sulla superficie del mare.

I bambini giocano sulla spiaggia dei mondi

non sanno nuotare né sanno gettare le reti.

Il ricordo di Posciò e dei pescatori del nostro Porto, lasciatoci da Sergio De Nicola così prematuramente scomparso, costituisce un’altra gemma nascente, accanto alle tante altre esistenti nel Museo virtuale con le sue belle pagine di storie di mare.

Sergio le avrebbe, come me, certamente apprezzate ed avrebbe, con curiosità e rispetto, varcato la porta di quel fondaco lasciata aperta… Anche per questo ringrazio di cuore gli ideatori e custodi del Museo per aver accolto il mio invito rivolto alla pubblicazione del suo breve, intenso ricordo.