L'idea

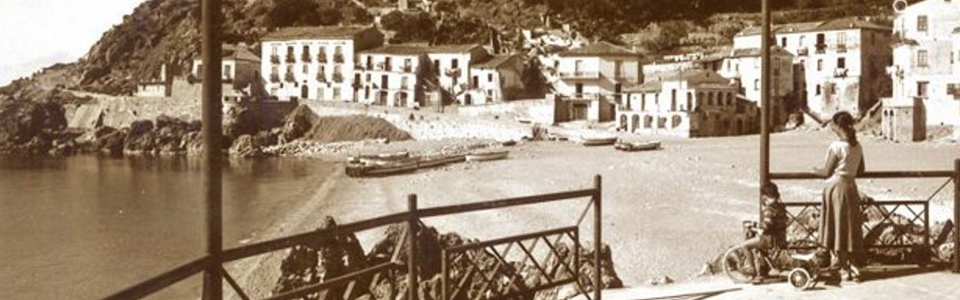

L’intento con cui nasce e, si spera, si svilupperà questo sito è quello di unire alle discrete facoltà delle nostre memorie personali la speranza di condividere, con chi ne sente come noi il bisogno, le esperienze passate, i ricordi e le testimonianze attraverso le quali porre argine alla inesorabile liquefazione della civiltà marinara di Maratea.

Fermare, anche solo attraverso il web, la fine dichiarata di un mondo che non c’è più e cercare di trasmettere nuovo impulso almeno al consolidamento di una memoria storica condivisa è il nostro immodesto obiettivo. Così, prendendo in prestito le parole di Guillaume Faye, potremmo dire che anche nella nostra società “l’uomo si è via via snaturato, perdendo il contatto con il mondo fisico, con il fuori-di-sé e con sé-stesso, appare sempre più un universo senza storia, senza radici, economicista ed anonimo, in seno al quale relazioni astratte, contrattuali, calcolatrici civiltà costituiscono i legami viventi, affettivi, storici, politici che fondano i popoli”. Per questo il recupero di uno “spirito arcaico, cioè premoderno, …che restauri valori ancestrali, quelli delle società di ordine(i)” è elemento fondamentale per iniziare la sfida per la conquista di quel futuro altrimenti precluso alla speranza dalla palude sociale che ci attanaglia.

E noi, pur consapevoli dell’inarrestabile quanto rapido evaporare di quel mondo di relazioni che trasmetteva oralmente i valori e il sapere, vogliamo offrire il nostro contributo a salvare il salvabile di quella civiltà marinara che, almeno fino a metà anni ’70, si è tramandata da secoli. Non siamo sicuri che le prossime generazioni di portaioli avranno in dote la conoscenza dei luoghi, la padronanza di un dialetto marinaresco ricco di termini e significati, la dimistichezza in mestieri ormai in disuso. Né siamo sicuri che fra venti, trent’anni, scomparsi i testimoni diretti di tante storie, un nome, un luogo, possa suscitare un ricordo, un pensiero a come eravamo e, soprattutto, chi eravamo; ma per capire dove possiamo andare è necessario sapere chi siamo stati e comparare questo con ciò che siamo adesso e quello che desideriamo essere.

Quindi solo se non consideriamo la Tradizione come una venerabile reliquia e la memoria storica come mero esercizio mnemonico ed operiamo attivamente quella forma di resistenza collettiva alla morte propria del tramandare, possiamo dire di non appartenere a quella generazione a cui Pessoa notò di appartenere: “generazione che ha perduto tutto il rispetto per il passato ed ogni credenza o speranza nel futuro. Viviamo perciò il presente con la fame e le ansietà di chi non ha altra casa.”

Ecco, allora, l’obiettivo di queste pagine: lasciare aperta una porta, la porta di quel fondaco tante volte varcata in gioventù, da cui si entrava in un mondo fatto di fatica e ingegno, sudore e vàsuli chiatràti e ùmmiti.

Don Pietro

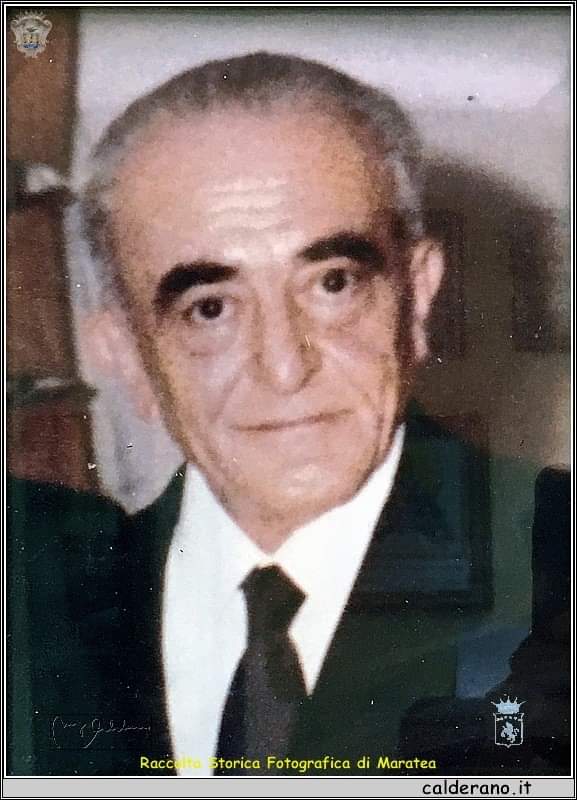

Nella vita del borgo del Porto di Maratea, abbiamo scritto, sia io che Aldo Fiorenzano,di vari personaggi carismatici che hanno attraversato la nostra giovinezza lasciando in noi,e non solo, ricordi indelebili . Sono venute cosi le storie di Padressalerno, l’Ingegnere, L’Architetto ecc. Pur con colpevole ritardo voglio ricordare adesso una figura che sicuramente trova la sua collocazione tra quelle che ciascun Portaiolo e/o Marateoto, parlando degli anni cinquanta – settanta, non potrà mai dimenticare. Sto parlando del dott. Pietro Mazzei, fu Francesco e Antonietta Santoro de Visco, nato a Maratea il 2 giugno del 1907, che per tutti era “don Pietro”.

i Libbani (corde vegetali)

I Libbàni (corde vegetali)

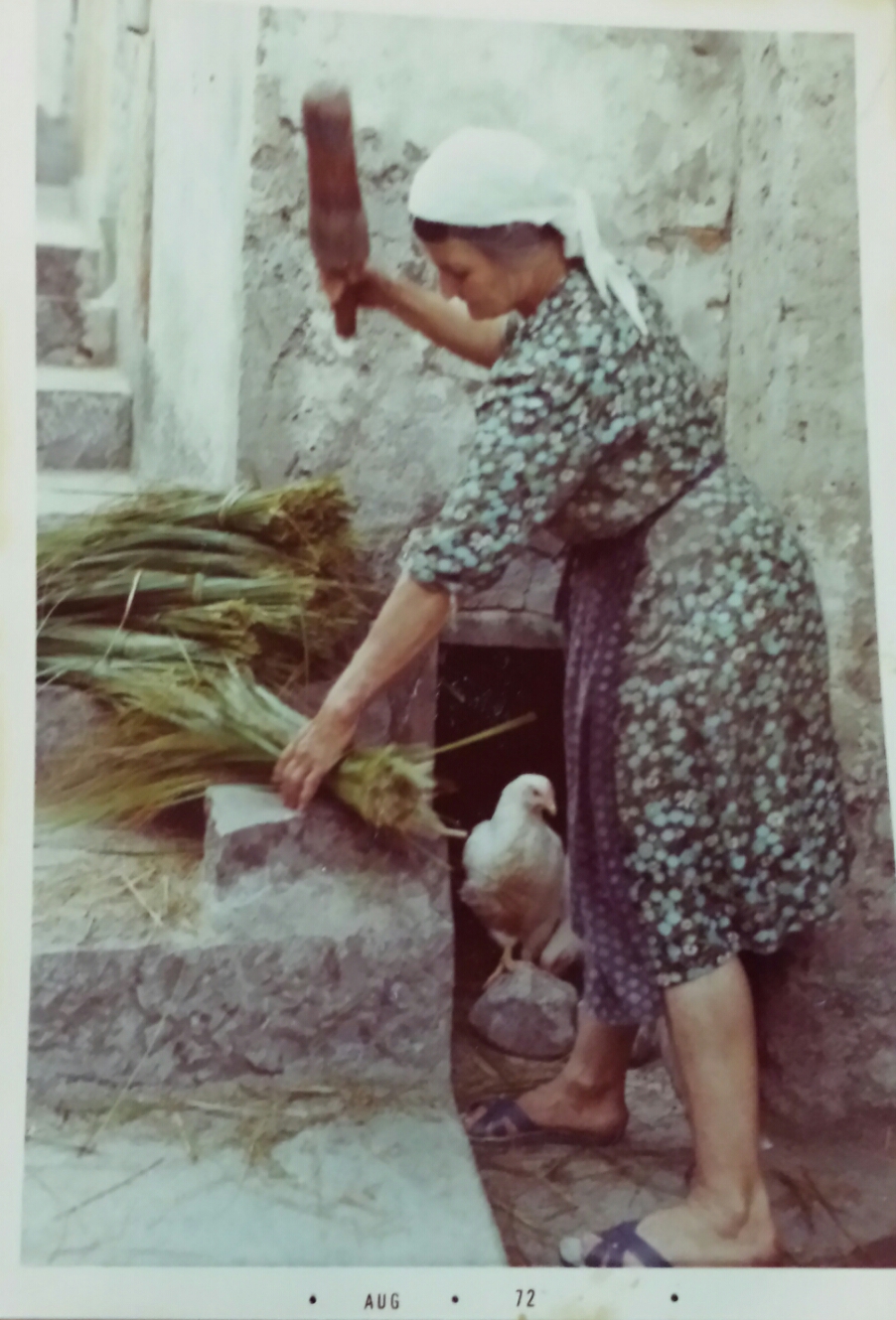

Nella narrazione della vita del borgo del Porto di Maratea, mancava, anche se ne avevo fatto cenno raccontando le attività giornaliere delle donne dei marinai, la lavorazione dei “libbàni” o corde vegetali.

Essendone stato diretto testimone, ricordo benissimo il battito ritmato delle “mazzòccule” (un grosso matterello privo di un manico) nella “cuntrura” :l’assolato primo pomeriggio

U mari cchiù bellu

‘U cchiu bellu d’ ‘i mari

E’ chiddu ca nonn avemu navigatu.

‘U cchiu bellu d’ ‘i figli nosti

Nonn è ancora crisciutu.

I jurni nosti cchiu belli

Nonn avemu ancora passati.

E’ chìddu

Ca ti vulèra dici di cchiu bèllu

Ancòra non t’aggiu dìttu.

Il più bello dei mari

E’ quello che non abbiamo navigato

Il più bello dei figli nostri

Non è ancora cresciuto.

I giorni nostri più belli

Non li abbiamo ancora passati

E’ quello

che vorrei dirti di più bello

Ancora non te l’ho detto

Zù Peppu

Chi curàggiu, chi cuntintìzzi

Hai appùta avì

Pe’ ti mitti a ffà ‘i zazìcchi

Doppu tanti guìzzi,

Doppu ca’ tant’occhi ‘mpaurùti

T’anu guardatu ‘a lama fridda e longa.

E cchì pilu ‘nu stommacu

P’accunzà ‘a tavula

Cu vinu ‘i Verbicàru

E ‘ntingi,

Russu cu russu.

Po’, nenti nenti…

sunavisi na musica

vattennu ‘u scannaturu

‘ncoppa ‘u bancuni i marmu…

E ‘ntunavisi na marcia

facennu grancassa

ammacchennu

Custati e cularda

‘ncoppa nu cippu i cersa

E vatta’ ‘a ricúrda cchiú

Va trova cchiú

Lamenti ‘i bestii

Lacrimi chiatrati

(di porci sciasciàti)

int’ ‘a occhi grossi e nivuri!!!

Eternu ringrazziamèntu

Pi nonn avì fattu vidi ‘stu stràzziu,

Pi nn’ avì lassàtu ‘a cuscienza pulita

E ‘u misàli sempi

‘Mbandìtu e mutu.

E comi t’ha prujèmu cchiù,

Mo ch’è Natale,

‘a zìrpula fritta e vuddùta?

Che coraggio che contentezza

hai dovuto avere

per metterti a fare le salsicce

dopo tante grida

dopo che tanti occhi impauriti

ti hanno guardato la lama fredda e lunga.

e che indifferenza

nell’apparecchiare la tavola

col vino di Verbicaro

e intingere

rosso con rosso

Poi, per caso…

suonavi una musica

battendo il coltello scannatoio

sul bancone di marmo…

E intonavi una marcia

facendo grancassa

ammaccando

costate e colarda

sul ceppo di quercia

E vai piú a ricordare…

vai piú a cercare…

lamenti di bestie

lacrime atterrite

(di maiali sezionati)

negli occhi grossi e neri!!!

Eterno ringraziamento

per non averci fatto vedere questo strazio,

e per averci lasciato la coscienza pulita

e il mensale sempre

imbandito e muto.

E come ti porgeremo piú,

adesso che é Natale,

la zeppola fritta e bollita?